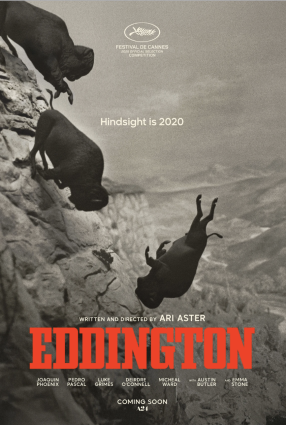

EDDINGTON

Opinião

Naquele ano de 2020, no auge das incertezas que vieram com a pandemia, otimistas (ou ingênuos) diziam que o mundo aprenderia com a experiência da desconexão do coletivo, e com o medo que se instalou mundo afora. Ari Aster volta pra esse momento em EDDINGTON, acreditando que foi ali que a ruptura definitivamente aconteceu. “Nós últimos 20 anos, vivemos em tempos muito individualistas e ninguém sabe mais dizer o que é real”, dia Ari Aster na coletiva em Cannes. “Na pandemia, o pacto social das democracias liberais se rompeu de vez e precisamos urgentemente resgatar isso.”

De fato. Vivemos tempos extremistas, perigosos. Aster constrói uma história de seres humanos violentos, no trato e no gesto, que não enxergam além do próprio umbigo e, pior, tratam de eliminar opositores como bem lhes convém. “Fiz o filme pra contar como eu vejo a América”, completa. E o panorama é sombrio.

Joe (Joaquin Phoenix) é o xerife de Eddington, uma cidade no deserto do Novo México. Teima em não usar máscara, desacata Ted Garcia (Pedro Pascal) que concorre à prefeitura do condado vizinho e a queima de arquivo começa. Cheio de devaneios e irrealidades. Um cenário do absurdo — e da violência, em sequências de faroeste em que quem tem arma, tem tudo.

Pertinente, claro. Necessário. Me lembrou muito Bacurau, que traz o panorama distópico não do futuro, mas do presente bem presente; me lembrou inclusive o sentimento que o filme brasileiro despertou em mim. Aqui também tem um excesso de estímulos violentos, que se misturam e cansam. Melhor seria não ter pesado tanto na mão, porque tem sátiras em que nos vemos, realidades absurdas que espelham a realidade. Mas faltou conexão e sobrou exaustão.

Comentários